(通讯员 周东霖 王徐依;图 刘桐 朱泽霖 )“这个艾灸的味道很特别,像森林里的阳光!”来自俄罗斯的叶国(中文名)揉着刚做完艾灸的手掌,用略显生涩却格外认真的普通话说出了自己的感受。近日,黄冈师范学院国际教育学院组织外籍师生130余人走进“中国艾都”蕲春,大别山推普队参与其中,在管窑古陶的拉坯转盘和蕲艾园的艾草香氛中,开启了一场“魅力中国行,相约在蕲春”的文化奇遇记。

在管窑陶艺工坊,推普队视频部朱泽霖举着稳定器,一边指导外籍学生调整拍摄角度,一边纠正他们的发音:“‘拉坯’的‘坯’,要读pī哦!”摄影部刘桐则拿着照相机,记录下留学生们把陶泥变成小碗时的惊喜表情。来自老挝的宁宁(中文名)捏着陶泥笑称:“在我的家乡,我们用黏土做玩偶,没想到中国的陶艺能这么精致,还能变成茶杯、花瓶,太神奇了!”

转战蕲艾园,艾草的清香扑面而来。推普队队员们当起了”文化翻译官”,给留学生讲解《本草纲目》里“蕲艾自成化以来,以蕲州者为胜”的记载。当艾灸的温热感透过艾条传来,来自印尼的彭小龙(中文名)好奇地追问:”这种用植物治病的方法,在中国有多久历史了?”朱泽霖用通俗的语言解释:“就像你们国家的天贝,艾灸是中国人用了上千年的‘自然疗法’,现在还成了乡村振兴的‘香饽饽’呢!”

活动中,朱泽霖和刘桐不仅当起了“普通话教练”,纠正留学生“蕲艾”“拉坯”的发音,更发挥专业特长,教他们用镜头捕捉陶艺拉坯的旋转韵律、艾灸师傅揉捻艾绒的细腻动作。“他们拍的视频里,把艾草的绿和陶土的棕搭配得特别好,还加了‘蕲艾是地理标志产品’的字幕,很专业!”活动带队老师李峥笑着说。另一位带队老师詹红娟欣慰地说:“看学生们从一开始紧张地说‘你好’,到现在能流畅介绍‘这是蕲艾,是中国地理标志产品’,这种语言和文化的双向收获,正是我们带他们来的意义。”

“蕲春是个能‘闻得到历史,摸得到现在’的地方!”活动结束后,叶国用刚学的中文总结道。从管窑陶艺的千年火温,到蕲艾产业的现代活力,这趟文化之旅,让留学生“‘说普通话、拍中国美’的过程中,既读懂了非遗传承的坚守,也看到了中国乡村振兴的生动实践”推普队指导老师张新刚感慨道。黄师国际交流合作处处长胡来胜说:“当‘洋面孔’遇见‘老传统’,碰撞出的正是文化交流最鲜活的模样。”

据了解大别山推普队是教育部、团中央认定的推普专业队伍,指导老师张新刚、胡晓晏、周萍萍、詹红娟、李峥等均为湖北省优秀普通话测试员。

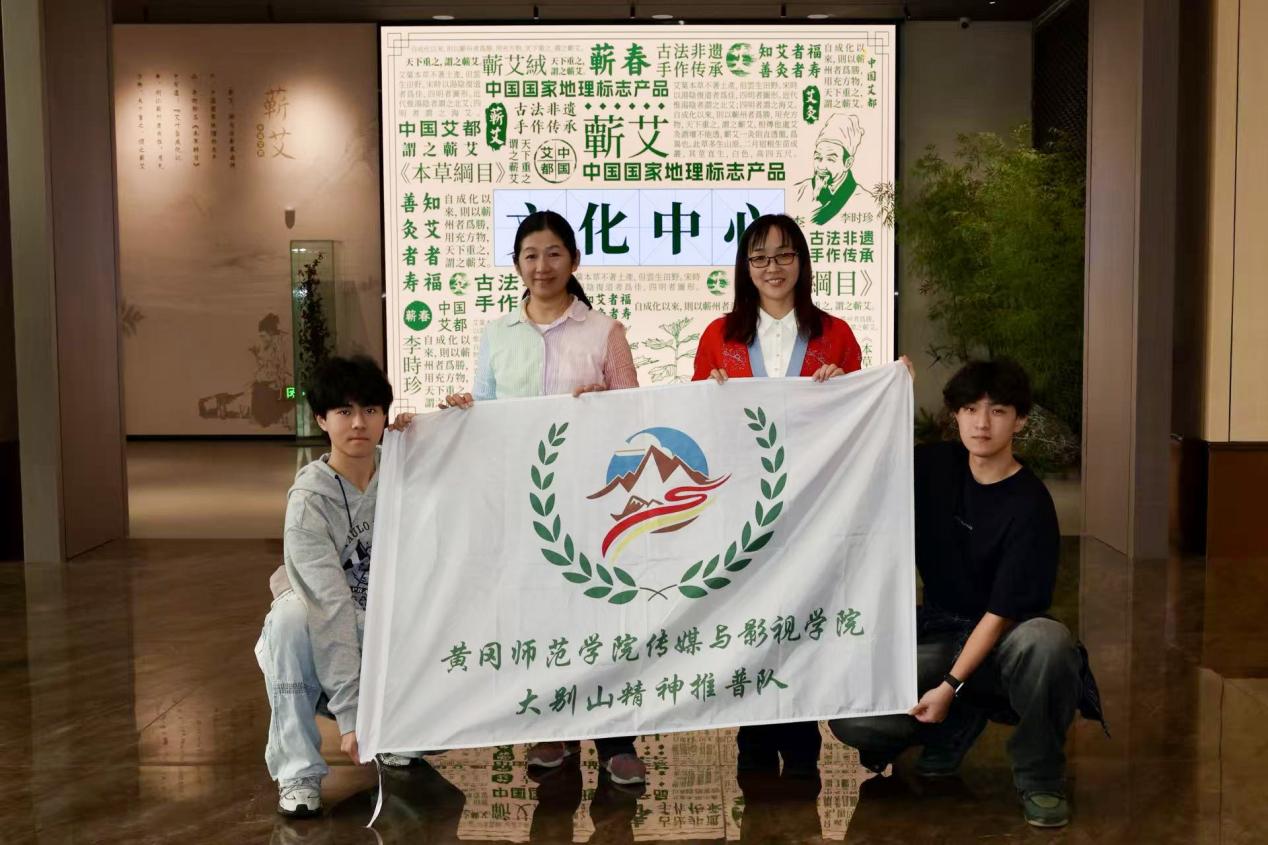

图1 推普队队员与带队老师合影

图2 推普队员与留学生们一起参加活动

图3 詹红娟老师与外教在蕲艾园交流蕲艾的功效

图4 李峥老师给留学生讲解蕲艾产品的制作的工艺

图5 留学生感受艾草制品工作过程

图6 留学生们互相指导感受制陶拉坯的乐趣

图7 黄师师生蕲春行大合影